发布日期:2025-07-05 19:39 点击次数:200

当春天的暖阳洒向大地,万物复苏,大自然仿佛奏响了一曲生命的乐章。在这个充满生机的季节里,许多动物迎来了它们的发情期。从广袤草原上的食草动物,到茂密丛林中的灵长类,再到城市角落里的流浪猫狗,发情期是它们生命中一个至关重要的阶段。

对于大多数动物来说,发情期有着明显的特征。雌性动物的生殖器官会发生变化,比如外阴肿胀、颜色变红,这是在向周围的雄性释放一种直观的信号;一些雌性动物还会分泌特殊的信息素,这些信息素就像神秘的密码,能够在空气中传播,吸引雄性的注意。而雄性动物在发情期则会表现得更加活跃,它们可能会通过展示自己的力量、美丽的羽毛或独特的叫声来吸引雌性。

比如雄性孔雀会展开五彩斑斓的尾屏,进行一场华丽的求偶舞蹈;雄性麋鹿会发出低沉而有力的吼叫,宣示自己的领地和求偶意愿。

发情期的出现与动物的繁殖和生存密切相关。

从繁殖角度来看,动物的发情期与排卵紧密相连,只有在发情期,雌性动物才会排卵,这是新生命诞生的基础。通过集中在特定时期发情和交配,动物能够提高受孕的几率,确保种群的延续。从生存角度来说,发情期的时间选择往往与环境条件相适应。

许多动物会选择在食物丰富、气候适宜的季节发情繁殖,这样幼崽出生后就能有充足的食物和适宜的环境,大大提高了幼崽的存活率。比如,在非洲大草原上,角马会在雨季来临、青草繁茂的时候发情交配,几个月后幼崽出生,正好赶上食物最为丰富的时期,为幼崽的成长提供了有利条件。

然而,当我们将目光转向人类时,却发现人类的繁殖模式与动物有着巨大的差异。人类似乎没有一个固定的发情期,性行为可以在一年中的任何时候发生。那么,为什么人类会如此特殊呢?这背后隐藏着怎样的奥秘?

人类在繁殖这件事上,简直就是动物界的 “叛逆者”。与动物那界限分明的发情期相比,人类似乎 “不走寻常路”,全年 365 天,仿佛每一天都有可能成为 “特殊时刻”。

从生理层面来看,人类女性的排卵过程极为隐蔽,不像动物那样有着明显的生理特征变化。女性的月经周期虽然相对规律,但排卵的迹象却不会大张旗鼓地展现出来。没有明显肿胀的生殖器官,也不会释放出特殊的信息素,男性很难从外表判断女性是否处于排卵期。这种隐蔽排卵的特性,使得人类的性行为与生育之间的联系变得不再那么紧密。

再看人类性行为的目的,早已超越了单纯的繁衍后代。

动物的交配行为几乎都是为了延续种族,在发情期的驱使下完成生命的传承。而人类的性行为,承载了更多的情感交流和心理需求。

它可以是情侣之间爱意的表达,是夫妻之间亲密关系的升华,是缓解压力、放松身心的方式,甚至是一种探索自我、追求快乐的途径。在人类的世界里,爱情、亲密关系、情感连接等因素,让性行为变得丰富多彩。比如,在忙碌的生活中,夫妻之间一次温柔的拥抱、甜蜜的亲吻,进而引发的性行为,更多的是为了增进彼此之间的感情,享受彼此陪伴的温暖。

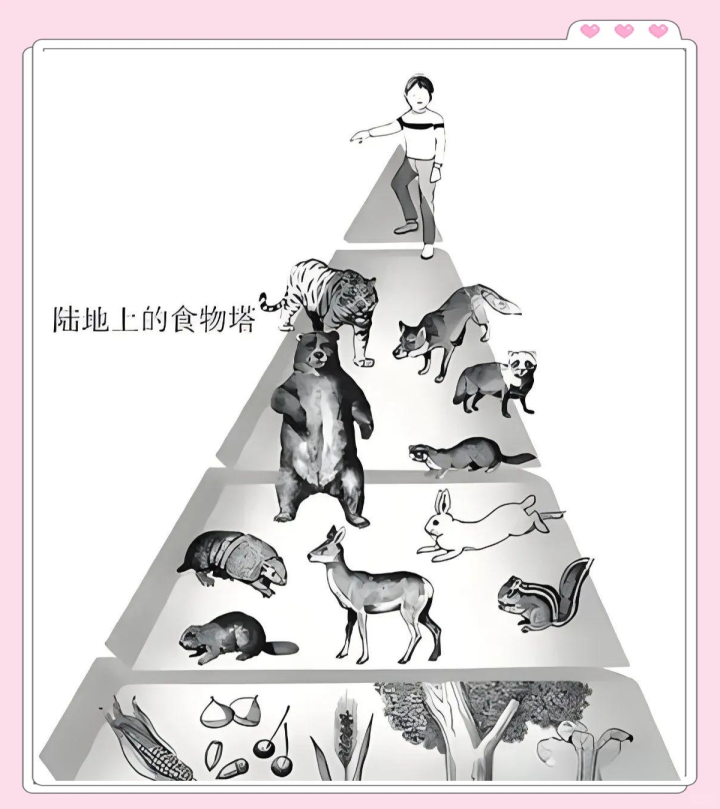

在漫长的进化历程中,人类逐渐从自然界的被捕食者,摇身一变成为了食物链的顶端主宰者,这一转变对人类的繁殖模式产生了翻天覆地的影响。

曾经,人类的祖先在弱肉强食的自然界中艰难求生,时刻面临着来自其他猛兽的威胁。就像在远古的非洲大草原上,人类祖先可能会在外出寻找食物时,突然遭遇凶猛的狮子、猎豹等食肉动物的袭击,生命安全岌岌可危。在这样的生存压力下,繁殖必须谨慎进行,固定的发情期能够让繁殖行为集中在相对安全、食物充足的时期,从而提高后代的存活率。

然而,随着时间的推移,人类凭借着智慧和创造力,开启了一系列影响深远的进化变革。直立行走解放了人类的双手,使人类能够更加灵活地使用工具;大脑的不断发育,让人类的智力水平大幅提升,能够思考、学习和创新。这些变化让人类逐渐掌握了制造和使用工具的技能,开始集体协作狩猎。

例如,在狩猎猛犸象时,人类会精心策划,分工合作,有的负责驱赶猛犸象,使其陷入预先设置的陷阱;有的则手持尖锐的武器,在关键时刻给予猛犸象致命一击。通过这样的方式,人类不仅获得了丰富的食物来源,还增强了自身在自然界中的竞争力。

大约三十万年前,人类学会了用动物皮毛制作衣物,这一技术的突破极大地扩展了人类的活动范围,降低了恶劣自然环境对人类生存的限制。人类不再受限于特定的地域和气候条件,可以勇敢地向更广阔的天地迁徙,探索新的家园。从此,人类在自然界中的地位发生了根本性的转变,成为了食物链的顶端主宰者。

当人类站在食物链的顶端,生存压力得到了极大的缓解。不再需要时刻警惕天敌的袭击,也不必为了获取食物而疲于奔命。

这种相对安全和稳定的生存环境,使得固定发情期的必要性逐渐降低。人类的宝宝,无论在哪个季节出生,都能得到悉心的照顾和充足的食物,他们的存活率不再因为出生季节而有太大的变化。因此,不同季节出生的基因都有机会保留下来,人类逐渐演化出了全年都能繁殖的能力,摆脱了固定发情期的束缚 。

在原始社会,人类以部落为单位生活,部落成员之间关系紧密,共同面对生存的挑战。那时候,繁殖更多地是为了壮大部落的力量,性行为相对自由,没有太多的约束。部落中的男女可能会根据彼此的吸引和需求进行结合,以生育后代。这种方式虽然简单直接,但也保证了部落的延续和发展。

随着时间的推移,家庭和婚姻制度逐渐出现,就像为人类的繁殖行为加上了一层规范的框架。婚姻成为了社会认可的繁殖方式,夫妻之间的关系更加稳定和持久。在这种制度下,人类的性行为不再仅仅是为了满足生理需求,更多地是为了维系家庭的和谐与稳定。

夫妻之间会相互照顾、支持,共同承担起养育子女的责任。例如在传统的农耕社会中,男性负责外出耕种、劳作,为家庭提供物质保障;女性则在家操持家务、照顾孩子,确保家庭生活的有序进行。这种分工明确的家庭模式,使得子女能够在稳定的环境中成长,提高了后代的存活率和成长质量 。

在现代社会,爱情成为了婚姻和性行为中不可或缺的重要因素,就像为家庭和婚姻注入了一股温暖而强大的力量。人们追求的不仅仅是生理上的结合,更是心灵的契合和情感的交融。一对情侣在相爱后,会因为彼此的吸引和深厚的感情而走进婚姻的殿堂,共同开启一段充满爱与责任的旅程。他们的性行为是基于爱情的表达,是亲密关系的升华。

在这个过程中,夫妻之间的情感纽带得到了进一步的加强,他们相互陪伴、相互理解,共同面对生活中的喜怒哀乐。爱情的力量使得人们愿意为了对方付出,为了家庭努力,这种情感驱动下的繁殖行为,不仅丰富了人类的情感世界,也促进了家庭和社会的和谐稳定。

社会结构的演变、家庭和婚姻制度的形成以及爱情在其中的重要作用,共同塑造了人类独特的繁殖模式。人类不再像动物那样仅仅受本能驱使,而是在情感和责任的交织中,演绎着属于自己的生命故事 。

在人类的繁殖谜题中,女性隐藏排卵期的现象,就像一团神秘的迷雾,笼罩着无数的猜测与探索。与动物界那些在排卵期大张旗鼓展示自己的雌性相比,人类女性的排卵过程,安静得如同夜空中一颗悄然划过的流星,难以捕捉。

从生理层面来看,人类女性每个月都会排卵,但却没有明显的外在特征来宣告这一重要时刻的到来。

没有像狒狒那样肿胀发红的臀部,也不会释放出像某些动物那样能吸引雄性的特殊信息素。女性自身往往也难以准确感知自己的排卵时间,很多时候,只能通过体温计测量基础体温、观察宫颈黏液变化或者使用排卵试纸等相对复杂的方法,来推测排卵期的大致范围。这种隐蔽性使得人类的性行为与生育之间的联系变得更加微妙,也让男性难以判断女性何时最容易受孕 。

生物学家们对人类女性隐藏排卵期的现象,提出了多种理论来解释。

其中,父方亲代投资假说认为,在繁殖过程中,雌性通常付出的成本比雄性大得多。雌性不仅生殖细胞数量稀少,而且受孕后要经历漫长的孕期,承担怀孕之苦,孩子出生后还要哺乳,耗费大量的能量和精力。而雄性在繁衍后代时,只提供精子,成本相对较低。

在人类进化过程中,女性通过隐藏排卵期,使男性难以判断伴侣何时排卵,以及是否已经受孕。面对这种不确定性,男性为了确保自身基因的延续,开始选择守在女性身边,并逐渐参与到后代的抚养工作中。这一进化策略对女性而言极为有利,不仅减轻了自身养育后代的负担,还提高了后代的成活率和健康成长的概率。例如在一些传统的农耕家庭中,男性会参与到孩子的教育、农活的分担以及家庭的保护等方面,与女性共同为家庭的发展努力 。

多父理论则从另一个角度提供了解释。

由于男性无法确定女性的排卵时间,也就难以确定自己是否是孩子的生父。这种父权的不确定性使得多个男性有可能为同一个后代提供照料。在资源有限、生存竞争激烈的环境中,多个男性的投入增加了后代获得足够资源和保护的机会。在南美洲的一些部落中,存在着 “共父” 的观念,认为胎儿是由多个精子逐渐积攒而成的。

在这些部落里,女性会与多个男性发生关系,而这些男性都会参与到对孩子的抚养中,形成一种共同照料后代的社会模式。这种模式为后代提供了更多的生存保障,使得后代在面对疾病、食物短缺等挑战时更具优势。同时,隐蔽排卵导致的多父现象还能增加后代的遗传多样性。不同男性的基因组合使得后代在基因层面上具有更强的适应性,能够更好地应对环境变化和疾病威胁 。

无论是父方亲代投资假说,还是多父理论,都从不同侧面揭示了隐藏排卵期这一独特进化特征,对人类社会行为和繁殖策略的深远影响。它不仅改变了人类的家庭模式和亲子关系,还促进了社会结构的演变,成为人类区别于其他动物的重要标志之一 。

随着科学技术的飞速发展,科学家们从不同角度对人类的性行为和繁殖模式展开了深入研究,为我们揭示了许多有趣的现象和潜在的规律。

一些研究发现,尽管人类没有明显的发情期,但在季节性生育倾向方面却存在一定的规律。在美国,科学家通过对大量人口数据的分析发现,夏季和秋季往往是受孕的高峰期。在北半球,6 - 10 月期间受孕的概率相对较高。

这可能与多种因素有关,比如在夏季,人们的户外活动更加频繁,阳光充足,维生素 D 的合成增加,而维生素 D 对生殖系统的正常功能有着重要影响。此外,夏季的食物种类丰富,营养摄入更加均衡,也可能为受孕创造了有利条件 。

激素波动对人类性欲的影响也是研究的热点之一。

在女性的月经周期中,雌激素和孕激素的水平会发生周期性变化,这种变化会在一定程度上影响女性的性欲。在排卵期前后,雌激素水平达到高峰,此时女性的性欲往往会有所增强。有研究表明,在排卵期,女性对性刺激的敏感度会提高,更容易产生性冲动。男性的睾酮水平同样会对性欲产生影响。睾酮是男性体内主要的雄激素,它不仅影响男性的生殖器官发育和精子生成,还与男性的性欲和性行为密切相关。一般来说,睾酮水平较高的男性,性欲相对较强。但激素并不是影响性欲的唯一因素,它还会受到心理、社会等多种因素的综合作用 。

关于人类发情期的研究,也引发了一系列的争议。部分科学家认为,人类在进化过程中,虽然没有像动物那样明显的发情期,但仍然保留了一些与发情相关的生理和心理特征。

例如,人类女性在月经周期中的某些阶段,会出现情绪波动、对异性的关注度增加等现象,这可能与动物发情期的行为表现存在一定的相似性。然而,另一些科学家则对此持不同观点,他们认为这些现象并不能等同于发情期,而是人类复杂的生理和心理活动的正常表现。比如,情绪波动可能受到生活压力、人际关系等多种因素的影响,而不仅仅是与生殖相关 。

从基因层面来看,基因在人类性行为和繁殖模式中扮演着重要角色,但基因与环境因素之间的相互作用却十分复杂。双胞胎研究显示,同卵双胞胎之间在性行为方面的相似度比异卵双胞胎之间更高,这意味着基因对性行为可能存在一定的影响。

某些基因变异与男性同性恋倾向之间存在相关性。然而,环境因素同样不可忽视,一个人的家庭和社会环境、文化和宗教信仰等,都可以影响他们的婚姻状态、性伴侣数量以及性行为偏好等方面。在一个性观念开放的社会环境中,个体可能更容易表达自己的性需求和欲望;而在一个保守的文化氛围中,个体可能会对性行为更加克制 。